本日は神戸グルメについて3回目のマスタベーション。

神戸グルメを語るうえで、「ステーキ」、「洋食」以外に外せないジャンルのひとつに「中華料理」がある。

日本有数の巨大中華街を有し、多くの観光客が中華街での食べ歩きを目当てに神戸を訪れている現状を見れば、それは疑いない事実だろう。

その歴史的成り立ちがなかなか面白いので、少し紐解いてみたいと思う。

神戸港が開港して以来、明治時代の神戸には様々な国の人々が住んでいた。

しかし、それらの人々は国籍によって居住条件が制限されていた。

当時、日本国が修好条約を結んでいたイギリス、アメリカ、オランダなどの人々は優遇措置として、外国人だけが住み、治外法権が適用される「居留地」に住むことが認められた。

この居留地がまさに現在の「旧居留地」と呼ばれるエリアで、西洋的な異国情緒が残る街並みとそれを維持するまちづくりが進められているのも合点がいくと思う。

ちなみに余談だが、この「旧居留地」、我々の生活圏内には通常あるモノが全くないことに皆さん気付いておられるだろうか。

ヒント、建造物。

答えは「電柱」である。

居留地を設計したのは、今も旧居留地オリエンタルホテルのバーにも名前を残しているイギリス人土木技師J.W.ハートだが、彼ら西洋人は当時から「まちの景観美」について強いこだわりを持っていた。

そのため、日本の街中の空を覆う電線を嫌って、電柱の地中化を採用したのである。進んでるねぇ。

ちなみに居留地を歩いた人は大きな土色の箱のようなものを見かけたことがないだろうか。あれが地中化された電柱である。

また一度気に留めて見てみてください。

話を戻そう。

おもに西洋人が居留地へ住むことを認められた一方で、日本国と条約を結んでいなかった中国の人々は居留地に住むことが認められなかった。

このため、彼らは日本人と外国人の混住が認められた「雑居地」(何かやな名前ですよね…)と呼ばれる地域に住むようになった。

なかでも特に居留地西側の元町通から栄町通の界隈には多くの中国人が集まるようになり、一大コミュニティが形成されていった。

これが今では日本三大中華街と言われている「南京町」の原型である。

商魂たくましい中国の人たちはこの地域で飲食店や精肉店、雑貨店などを次々に出店し、昭和初期には「関西の台所」と言われるまでの有名スポットとなった。

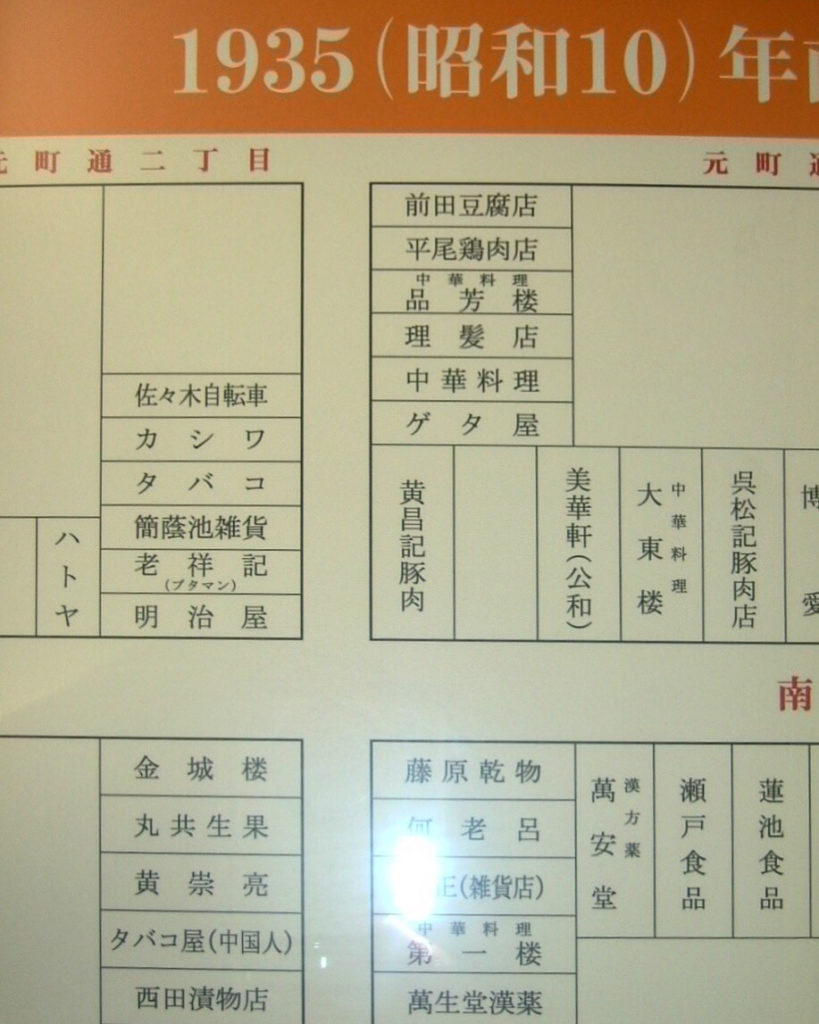

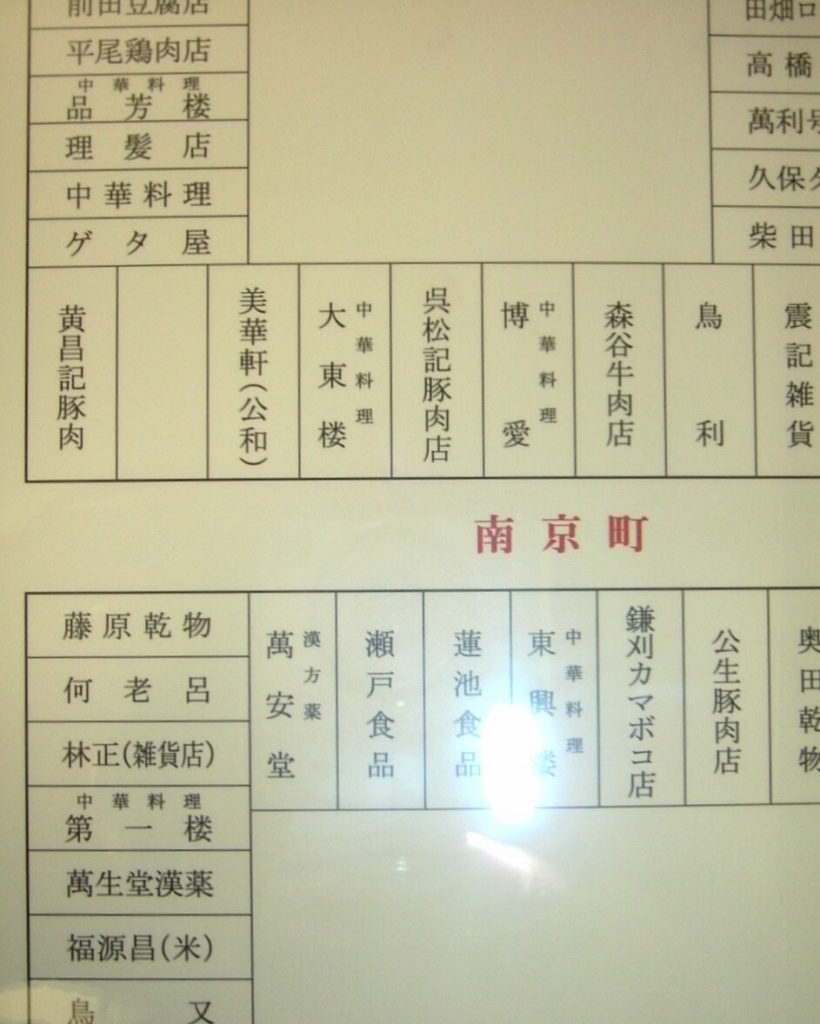

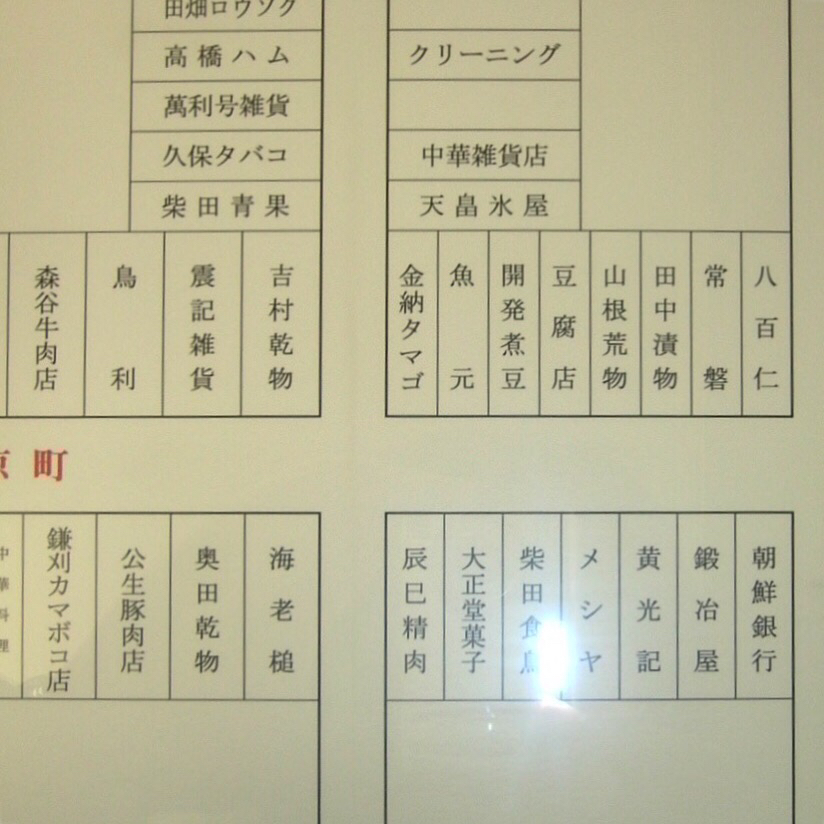

下の画像は栄町通の「神戸華僑歴史博物館」に展示されている、1935(昭和10)年当時の南京町のお店の位置図。

今も毎日行列ができる人気豚まん店「老祥記」の名が。1915(大正4)年創業はダテではない。「ゲタ屋」なんてのも気になる。「タバコ屋(中国人)」…何でここだけカッコ書きよ。

お、右上には今も大人気、コロッケで行列ができる「森谷牛肉店」が見て取れますな。あと、左下には旧居留地の「第一楼」、ここもはじめのうちは南京町にあったのか。

真ん中下、「辰巳精肉」。30年位前、BEC近くにあった「辰巳ハム」だろうか。よくお邪魔したなあ、懐かしい。

他にも、八百屋や魚屋、豆腐屋、漬物屋、かまぼこ屋、煮豆屋、乾物屋…今よりもラインナップは広く、中華しばりではない、まさに台所の様相。

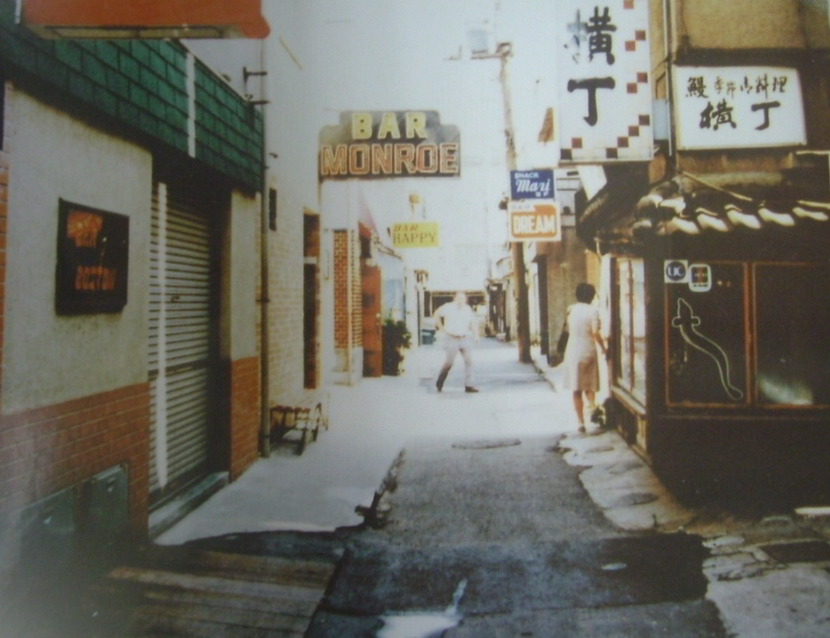

しかし、この南京町、第2次世界大戦後は神戸港から入港する船舶の外国人乗組員を相手とした、いわゆる「外人バー」が林立するようになる。

飲んだくれた外国人同士のトラブルの沢山あったようで、あれよあれよといううちに近所の人ですらあまり立ち寄らない危険な区域となってしまった。

こんな感じである↓。

今も健在、うなぎの「横丁」のある路地。

うなぎを食いに来たご婦人に酔っ払いが正面から襲いかかる瞬間か。

はたまた単に待ち合わせしてて時間差で入店する夫婦か。

真相は分からない…。

全体的に見ても、土壁色のかなり地味で暗い雰囲気で人影も少ない様子。

そこで、往年のにぎわいを取り戻すために地元の商店主たちが一念発起、1977(昭和52)年に南京町商店街振興組合をつくって本格的ににまちづくりに着手し、現在のような赤い色の街並みが形成されていったのである。

その成果あって、現在、南京町は毎年多くの観光客たちが訪れる、神戸の人気観光スポットのひとつとなった。

正直、「南京町の中華料理は美味いか」と聞かれると、私は黙ってしまう。

しかし、その周辺の元町界隈には「別館牡丹園」や「群愛飯店」、「新愛園」、「杏杏」、「順徳」など名店が数多く立ち並ぶほか、トアロード北側の「東天閣」や生田神社西の「神仙閣」、旧居留地「第一楼」など老舗大バコ店があり、神戸全体のラインナップとしてはかなりの充実度を誇っている。

これは言うまでもなく、この南京町が「神戸=中華」のイメージを先鞭づけたことによるものだろう。

以上、神戸のグルメを語る上で中華料理が外せないジャンルとなった所以についてお話しした。

次回はいよいよ最終回、神戸グルメにおけるフランス料理について記したい。