神戸グルメについて、最後のハナシ。

今回のテーマは、神戸グルメにおいてフランス料理がいかに台頭してきたかである。

まず、2回目の投稿で参考にした1976年発行の「神戸味覚地図」だが、フランス料理というジャンルで掲載されていたのは全84店中、「エスカルゴ」と「パレス塩屋」の2店のみだった。

同様に1982年発行の「神戸味どころ」においても、掲載店は全184店中、「シャンテクレール」、「シェ・ラ・メールにしむら」、「アラン・シャペル」の3店のみ。

特定の出版物の掲載店舗数だけで一概にどうこう言える話ではないのだが、この時点ではフランス料理はまだ市民権を得ていないジャンルであることが窺える。

まあ、1970~80年代当時の時代背景から考えてみても、フランス料理が市民文化に十分浸透していないことは全国的に当てはまることだろう。

しかし、このあと、神戸には2つのフランス料理店が登場することで、大きく流れが変わったと私は考えている。

神戸グルメのオールドファンであればおおよそ想像がつくだろうが、ずばりその名は「ジャン・ムーラン」と「コム・シノワ」である。

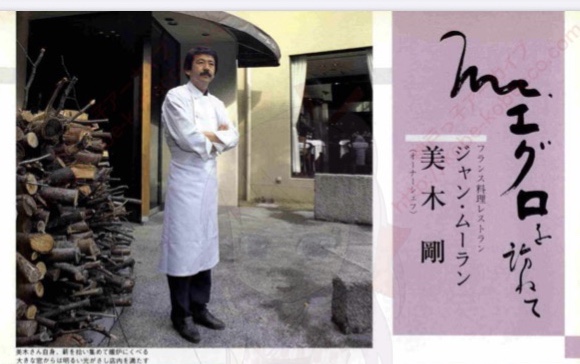

まずは「ジャン・ムーラン」だが、1977年、神戸・北野「ローズガーデン」の地下1階にオープンしたフランス料理店である。

余談だが、このローズガーデンはかの安藤忠雄氏が設計した建築物であり、この北野界隈には駆け出しの頃の安藤氏が設計した建築物が点在していてマニアにはたまらないエリアである。

話を戻し、「ジャン・ムーラン」オーナーシェフの美木剛氏は開店時31歳、すでにフランス・リヨンの一流レストラン「ナンドロン」や「トロワグロ」で十分な修業経験があり、そのキャリアに申し分はなかった。

その後、2度の移転を経て、同じく北野の、かつて外国人が居住していた洋館を改装してグランメゾンに生まれ変わった。

味、雰囲気、サービスともに申し分なく、日本全国からゲストが押し寄せ、メディアでも頻繁に取り上げられる盛況ぶりだったが、2001年2月、色々と諸事情があったようで惜しまれながらも閉店。

美木シェフは当時54歳、余力を残して料理界から引退され、現在では悠々自適の生活を送っておられると聞く。

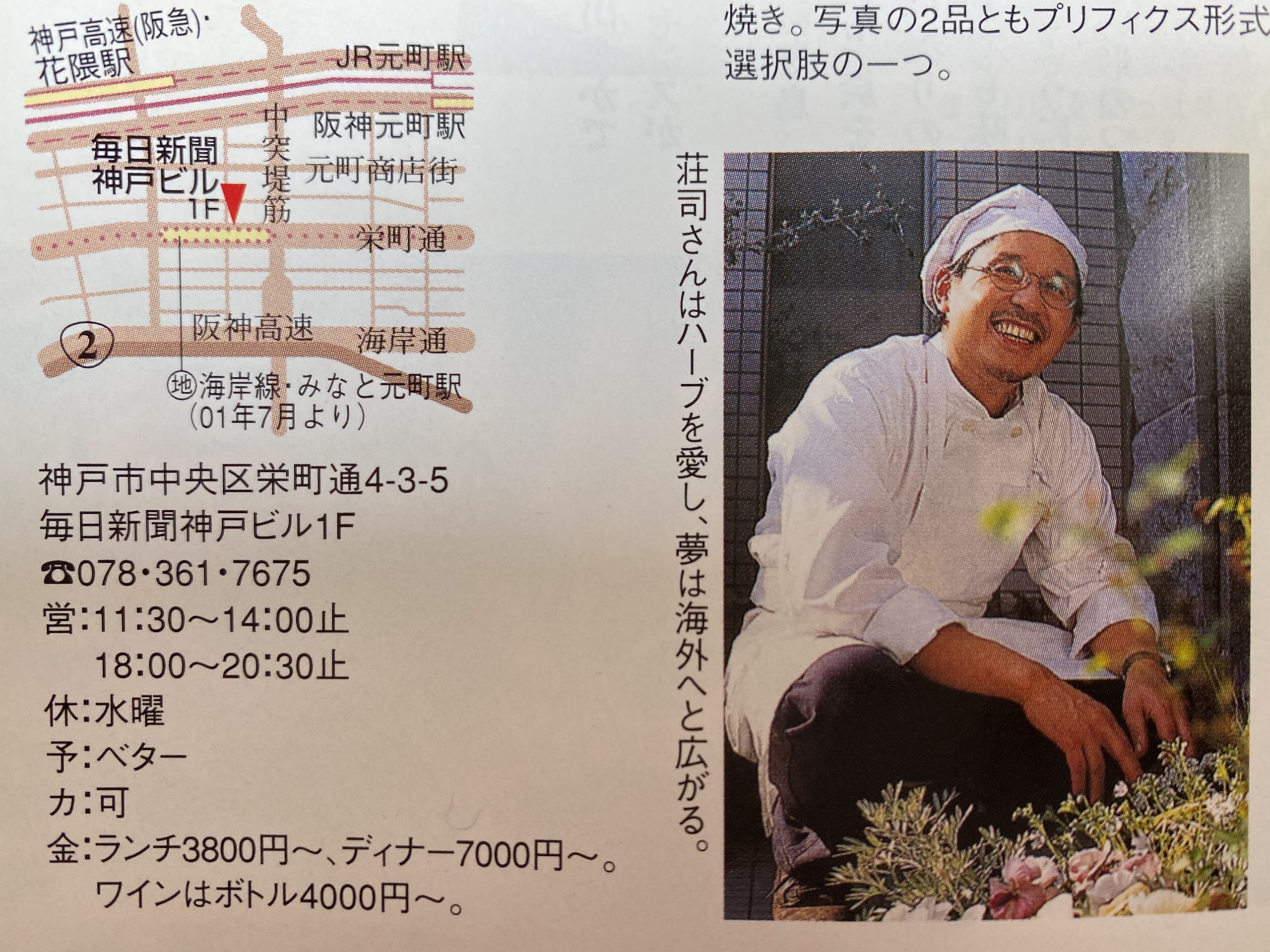

「ジャン・ムーラン」が山の手のグランメゾンであるのに対し、「コム・シノワ」は下町のビストロであった。

1983年、イギリス大使館や東京・六本木のレストランなどで研鑽を積まれた荘司索氏により、庶民の台所・南京町に開店している。

貧しい幼少期を過ごされた荘司シェフには、老若男女問わず、気軽に美味しいものを食べてもらいたいという強い想いがあったようだ。

食材の組み合わせや新しいものを取り入れるセンスにかけては天才的とも言われる荘司シェフの料理は評判を呼び、瞬く間に人気店に駆け上がった。

その後、こちらも2度の移転を経て、海洋博物館2階からオーシャンビューを眺めることができる大バコ店となる。

さらには六甲山上のオーベルジュやブーランジェリー、パティスリーなどあらゆる形態のお店をオープンされ、原点が何だったか分からないほどの多角展開ぶりに。

おかげで神戸を特集する雑誌などで「コム・シノワ」の文字を見ない日はなくなった。

現在、本店は閉店し、荘司シェフは京都の八百一本館で「セイボリー」という野菜をメインテーマとしたフレンチレストランをプロデュース。

コム・シノワ自体もブームは過ぎ、業務形態を縮小して存続しているが、その名は今も広く認知されている。

現在、神戸にはこの2つの店から巣立ったシェフたちが独立開業している。

「ジャン・ムーラン」出身者であれば、「シェローズ」、「ペルージュ」(閉店)、「ル・フェドラ」、「ジャンティ・オジェ」(閉店)、「ペルシエ」などが挙げられる。

「コム・シノワ」出身者であれば、「ル・ビストロ」、「パトゥ」、「アノニム」、「ソンフィルトル」、「サ・マーシュ」といったところか。

いずれも神戸を代表する有名なレストランやブーランジェリーであり、今でも神戸フレンチをけん引する有名店であることは言うまでもない。

そして、そこから巣立ったいわゆる孫弟子たちがまた、神戸のまちでレストランを営んでいる現状を見れば、「ジャン・ムーラン」と「コム・シノワ」、この2店が神戸フレンチの潮流をかたちづくったと言っても過言ではない。

このように、わずか40年程前に産声を上げたエポックメイキングな2つのレストランによって、神戸グルメに「フランス料理」というジャンルが本格的に確立されていったことは非常に稀有な出来事かもしれない。

以上、4回にわたって神戸グルメの輪郭をつまびらかにしていくことを試みたが、「ステーキ」、「洋食」、「フランス料理」、「中華料理」、もちろんこの4大ジャンルだけが神戸グルメというわけではない。

事実、神戸を対象にミシュランガイドが発行された際、星を獲得した店の多くは日本料理・和食・寿司の店であり、それなりにレベルの高い店が揃っていることが示唆される。

しかし、ミシュランガイドは相対的な要素が強く、京都の懐石料理や大阪の浪花割烹なんかと比べると、神戸は全体的なレベルや、とりわけ店舗数などでどうしても見劣りしてしまうのが正直な感想だ(もちろん抜群に美味い店もあるが…)。

その点、上記4大ジャンルは少なくとも京都・大阪という近隣2大都市に並び立つ、もしくは、はるかに凌駕している点で、神戸グルメを代表するものだと結論付けた。

ただし、今後の神戸グルメは時代の流れの変遷や革新的な店が登場することによって、勢力図が大きく変わる可能性をはらんでいる。

将来どうなってほしいという具体的ビジョンは特にないが、老舗には今後も引き続き頑張ってもらいたいし、新規優良店の登場も切に願っている。

神戸の経済は今往時の活気を失い、緩やかに衰退している。

しかし、数十年後も他都市に埋没することなく、グルメの分野においても神戸独自の個性を放ち続けていてほしい。

そのためにも、私はただただ街場に繰り出し、飲み食いしながら神戸を応援し続けたいと思っている。