以前の記事で書いた旧「広東村」東側の路地裏に2018年8月、1軒のビストロが開店した。山崎洋介さんが営む「ラ・ターブル・ド・ヤマサキ」(以下、「ヤマサキ」)である。

この路地裏にはかつて雑貨屋や古着屋があったと記憶しているが、いずれも長くは定着せず印象が薄い場所だった。しかしヤマサキが開店してからというもの、鼻の利くグルマンたちがこの路地裏を目指してトアロードの坂を登ってくるようになった。その勢いに乗じてか、はす向かいには和食店が新規開店するなど、今やこの辺りには新たな人の流れが生まれている。

山崎洋介さんは兵庫県西宮市生まれ。大阪のホテルでキャリアをスタートし、関西のレストランで修業を積んだのち渡仏。3年半の間にパリの「サンドランス」や「レ・プティット・ソルシエール」などで名店の薫陶を受け、帰国後は大阪・本町「セントレジスホテル大阪」や東京・神楽坂「俺のフレンチKAGURAZAKA」でシェフとして腕を振るった。「俺のフレンチ」時代には、何とカルビーのポテトチップスの味付けまで監修している。

そんな山崎さんがつくり出すのは、奇を衒わないクラシカルなビストロ料理。フランス時代にモダンガストロノミーやネオビストロもひととおり経験したが、自分が本当に好きなのはシンプルでストレートに美味しいクラシックだと確信したという。

早速、ヤマサキの料理をいくつか紹介したい。

まずは「豚のリエット」。こちらはアミューズとして供される一皿で、夜しっかり頂く際は毎度最初に登場する。

これはいつも居酒屋などを訪れて思うことなのだが、最初の付き出し…要る?中途半端なものを出すくらいならいっそコペルトを徴収しないでほしいが、このリエットはむしろ得をした気分にさせてくれるほどのクオリティ。滑らかで深い旨味が口の中に広がり、軽く白ワイン1杯はイケてしまう。最高のスターターだ。

「パテアンクルート」。

私が最初に訪れて胃袋を掴まれたのがコレだった。

仕込みに手間がかかるうえ焼き上がりを調整するのが非常に難しいため、イマドキ提供する店があまりない貴重なメニューだが、山崎さん曰く「頑なにつくり続ける」という店の定番。

写真は初訪問時のもの。たしか鴨、フォアグラ、豚のパテだったと記憶しているが、パイ生地はさっくり、パテはしっとりとしていて絶妙のバランス。鴨が多め、ピスタチオが香ばしくてどんどんワインが進んだ。

季節によって具材・配合が変わるのもまた愉しいが、間違いのない一皿だ。

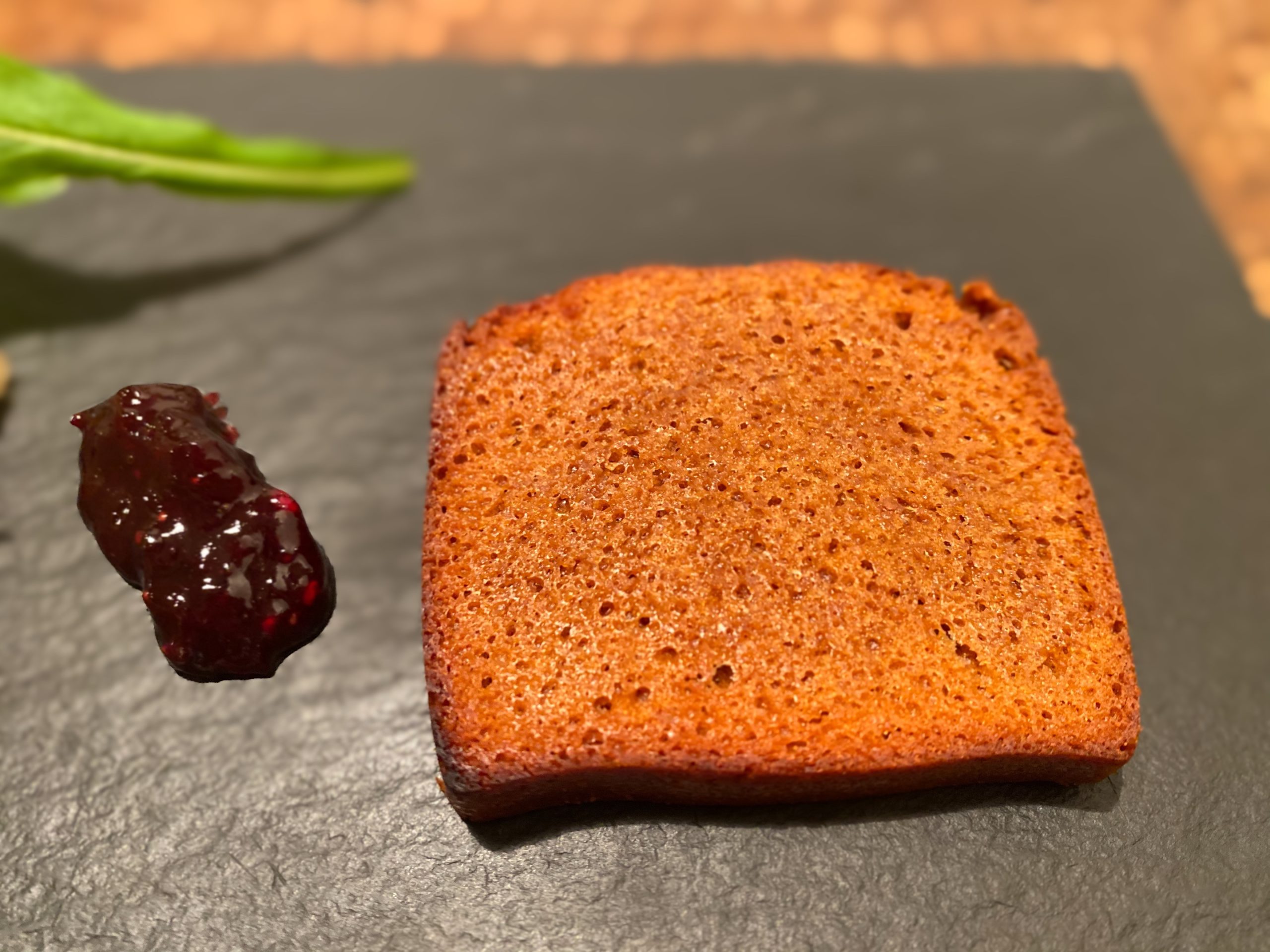

「鶏、キノコ、フォアグラのテリーヌ」。

鶏はムネとモモ。キノコはモリーユ茸、トランペット茸に六甲シャンピニオン。

パンデビスとブルーベリージャムがお供する。

テリーヌの構成といいパンデビスの焼き上がりといい、ひとつひとつの完成度は実にお見事。しかしそれらを足し合わせた時のコンビネーションの良さはもっとお見事。それぞれの個性的な旨味、甘味、香味、食感…色んな要素を自ら皿の上で合わせながら変化を愉しむ、なかなか忙しい一皿だ。

「自家製スモークサーモン」。

言わずもがなのド定番。昔から好きなんよねー。

タスマニアサーモンが贅沢に用いられ、肉厚で食べ応えは十分。比較的レアな仕上がりだが、燻した香りをしっかり感じることができる理想的な完成度だ。ケッパーを練り込んだクリームチーズも爽やかな風味をプラスしてとてもイイ仕事をしてる。

「スープ・ド・ポワソン」。こちらは寒い季節の定番だ。

材料に用いるのは白身魚のみだが、手間暇をかけ、まるで甲殻類と錯覚するような深いコクと旨味が抽出されている。かすかに残る魚の繊維の粗い舌触りが独特で心地良い。

まずはスープだけで味わい、お次はグリュイエールチーズをふりかけたフランスパンをディップして。

うーん、相性抜群。やっぱり定番はいいよなぁ。何だかパリの風を感じるわ。身も心も温まってワインがますます愉しいよ。

「豚足のガレット仕立て」。

こちらもオープン当初からの定番メニュー。幾分塩気を効かせた味わいはワインがよく進む。柔らかく煮詰めた豚足の身をパリっと焼き上げた、実に手間のかかった一皿だ。

香ばしい表面と、旨味たっぷりのトロトロした中身のコントラストが見事で、元は同じ豚足が調理次第でこうも違う味わいになるのかと、伝統的な調理法の偉大さを再認識する。

うん、やっぱ液体窒素もエスプーマも要らないわ。

いよいよメインと行こう。

「鴨のコンフィ」。

奥に覗くのは付け合わせのドフィノワ(ジャガイモのグラタン)。最近はあまり見なくなった。こういうの欲してるんやけどなぁ。

鴨は皮を香ばしく、身をふっくらと焼き上げた理想的な仕上がり。まずはそのまま愉しみ、ドフィノワを一口。途中からはマスタードを少々。さらにレモンで味変してみたり…決して目新しくはないが、色々と愉しめてしまうのだ。

ワインはロワールのすっきりした辛口の白で。

いよいよクライマックス、もう一つメインを。スペシャリテの「牛フィレ肉とフォアグラのパイ包み焼き」だ。

見よ、このフォルム。何とノーブルで美しいことか。思えば昔から私はパイ包みに目がなかった。1995年の冬、最初にフレンチを頂いた際にいたく感激した料理もスズキのパイ包み焼きだった。

やはりフレンチは鼻から抜ける芳醇な香りを感じながら重厚な旨味を口いっぱい頬張るのが醍醐味だと思うが、パイ包みはそれをいとも簡単に叶えてくれる。

時間をかけてじっくり焼き上げたパイの中からお目見えする三重構造は、フィレ肉の柔らかく繊細な味わいにフォアグラと黒トリュフの濃厚で薫り高いコンビネーションがベストマッチ。さらに王道の甘いマデラソースが全体を包み、まとめ上げている。

随所にクラシックの華が凝縮されていて、それはもう嬉しくて愉しくて。まさに悶絶モノである。豪快にナイフを入れ、是非大きなポーションで召し上がってもらいたい。

最後は〆のデセールで「タルトタタン」。

デセールも山崎さんの手作りだが、スペシャリテというだけあって、ひと口頂き完成度の高さに驚いた。飴色にじっくりと焼き上げられたリンゴが一連の料理の〆に相応しい、鮮やかな甘味と酸味を放つ。

爽やかなバニラの香りが鼻に抜け、最後までクラシックの美味しさを堪能。そして「今宵も愉しかった」と余韻に浸る時間がスタートする。

今回も熱が入り冗長な文章になってしまったが、山崎さんがこだわるクラシックの魅力を少しでも伝えることができただろうか。

昨今のフレンチは「水の料理」や「分子ガストロノミー」が巷を席巻し、バターやソースを用いたクラシックはすっかり脇に追いやられてしまった感がある。

しかし、私はクラシックこそが一番だと信じて疑わない。わずか30年ほど前に生まれた料理が数百年にもわたってつくられてきたパテやコンフィに敵わないことは明白だからだ。

山崎さんはそんなクラシックを日々ひたむきにつくり続け、試行錯誤と収斂を繰り返している。その心意気が体現された料理はクラシックを知る世代は勿論、「軽い」フレンチしか知らない世代にもきっと響くことだろう。

クラシックとはいえ敷居は決して高くない。まずは軽ーく一杯からでもよい。是非、ホンモノの素晴らしさに触れてもらいたい。